在19世紀中葉,Cantor 創立了集合論。根據他的說法,當我們把一些清晰可分的,客觀世界中或我們思想中的事物,看成一體時,這整體便稱之為「集合」,其中的事物稱為它的「元素」。一個集合的元素是另一個集合的部分時,將會形成包含關係,當二個集合間不存在相同的元素時,二者的交集為空集合。

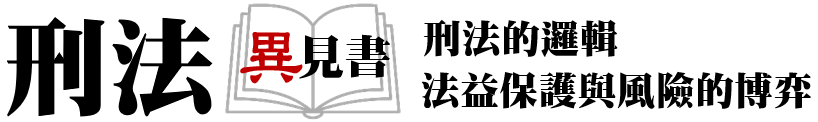

如果一種犯罪的犯意是一種集合,那麼不同犯罪間的犯意則是不同的集合,不過,這些不同的集合間可能彼此包含,也可能彼此不相容:

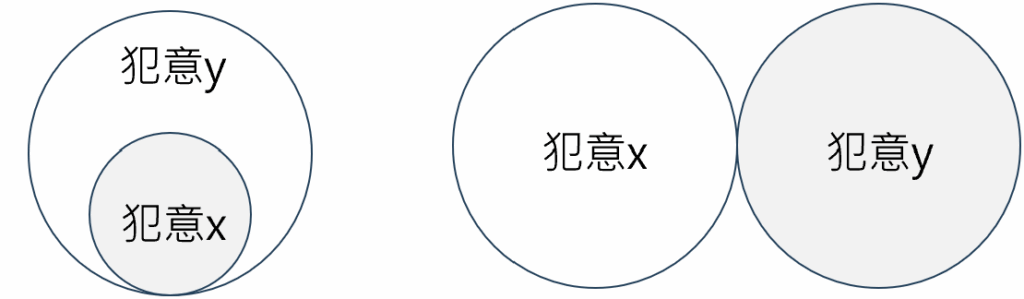

犯意決定了其犯罪的行為,因此,在包含關係的情況下,行為的本質應該也存在包含的關係,如若是不相容的犯意,則行為的本質是各自存在的。前者以現行競合論的觀點,應論以一行為,而後者則是數行為:

最高法院23 年上字第 2783 號(廢)判例即是犯意間的包含關係:

殺人行為之傷害事實,除其先祇有傷害人之故意,嗣後始另行起意殺人者應併合論罪外,當然吸收於殺人行為之內。

下面這則最高法院 98 年度台上字第 2219 號刑事判決[2]即是犯意間的不相容:

行為人以詐欺取財犯意而著手實行詐欺行為中,見詐欺目的無法達成,乃變更原有詐欺取財故意而另起恐嚇取財犯意,進而為恐嚇取財犯行時,其前後所犯詐欺取財未遂與恐嚇取財二罪,亦應併合處罰之,要無所謂「犯意提昇」而依吸收理論僅論以恐嚇取財一罪,或認二罪間具有方法結果之牽連關係而從一重處斷之可言。原判決認定上訴人等夥同其他共犯,先推由服務小姐誘騙男客交付現金或刷卡付費,以換取性服務及取得會員之資格(事後則藉詞推託,拒不提供性服務);若男客不為所動,該服務小姐即改變先前態度,而以惡劣語氣強迫男客消費一定金額,續而通知甲○○或店內少爺進入房間內,出言恫嚇該男客,迫使該男客交付現金或刷卡消費等情。並於理由內說明:就上訴人等整體犯罪計畫而言,其中固包含有詐欺之成分,然渠等之詐欺行為僅為達成獲取財物目的之手段之一,亦即倘詐欺行為未能獲致結果,渠等並不就此罷手,反「提昇犯意」而實行恐嚇取財之行為,以遂渠等取財之終局目的云云(見原判決第九頁倒數第二行至第十頁第三行)。倘若無訛,上訴人等原先均祇有詐欺取財之故意,嗣因詐欺取財未果,始另行起意恐嚇,以遂其最終取財之目的,則其等此部分詐欺取財之行為應屬未遂,而非既遂;且其詐欺取財未遂之行為與恐嚇取財行為,顯係各別起意,且分別符合詐欺取財(未遂)及恐嚇取財罪之構成要件,依上說明,自應分論併罰。

因此,本異見書認為,由犯意x到犯意y都是「犯意變更」,但二個犯意間不相容時,其行為之故意亦有不同,此時犯意變更因故意之不相容而為「另起犯意」。犯意變更的「意」是「犯意」,原則是一行為,僅論以一罪,而另起犯意的「意」是故意,是數行為,則是論以數罪。

[1]數學知識網站,集合論與數學教育,https://episte.math.ntu.edu.tw/articles/sm/sm_31_03_1/index.html(最後瀏覽日:114年5月1日)。

[2]https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSM,98%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c2219%2c20090423