現行競合論在討論到想像競合時,不免會提到夾結原則及本異見書所謂的夾不住原則。這個夾不住原則會出現在持槍期間分別有數次的殺人行為時,持槍的繼續犯行「夾不住」數次的狀態犯行,此為夾結原則的例外。

一旦繼續犯夾不住時,為了充分評價,會接下來討論持槍的犯行與數次的殺人的犯行(假設是二次)應如何論罪科刑。目前有三種見解,似乎有一種見解有著比較多的支持,那就是持槍與第一次殺人想像競合後再與第二次殺人罪數罪併罰。

最不討喜的是搶持犯行與第一次殺人想像競合,持槍與第二次殺人想像競合,最後,再數罪併罰。這個見解最不討喜,是因為「可能」對持搶行為做了「二次」評價,違反刑法學者的「天條」。

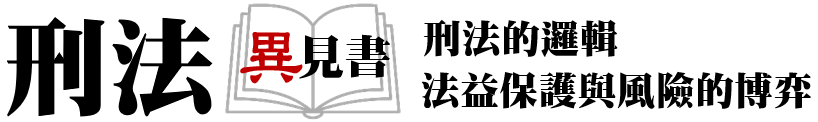

「著衣」的行為,只要繼續而不脫下,其著衣的狀態就會繼續,如同私行拘禁,只要繼續不放人,其私行拘禁的狀態就會繼續。當行為人著衣後分別於不同時間殺人,那麼依照支持度最高的見解,其結論會是第一次殺人有穿衣服,因為穿衣服的行為已經評價了一次,因此不能二次評價,因此,行為人第二次殺人是沒有穿衣服的,也就躶體殺人。

再舉一例。行為人持刀於停車場接續強盜二人,第一次持刀與強盜論以第330條的加重強盜罪,第二次因為持刀已經被論罪一次了,所以第二次是普通強盜,這對第二個被強盜的人情何以堪:原來我被搶時行為人是沒有刀的,如果沒有刀,那我怕個屁啊!從這個例子不難看出,第二個人之所以至使無法抗拒就是刀,就是在刀的形勢風險下才既遂,如果沒有刀,行為人根本無法得逞,可是這個得逞的原因卻漏未評價。當然,可能有人會說,就是因為有刀才得逞,反過來說,沒有刀就不會得逞而僅能論以普通強盜未遂,那麼依前述大都數的見解則可論以普通強盜既遂,從未遂到既遂,其刑罰已然加重,刀的評價已然在內。但本異見書認為,刑法是就「已發生的客觀事實」評價,而非就「假設性的事實」臆測,第二次的持刀已經是強盜罪的構成要件,就應該予以評價。

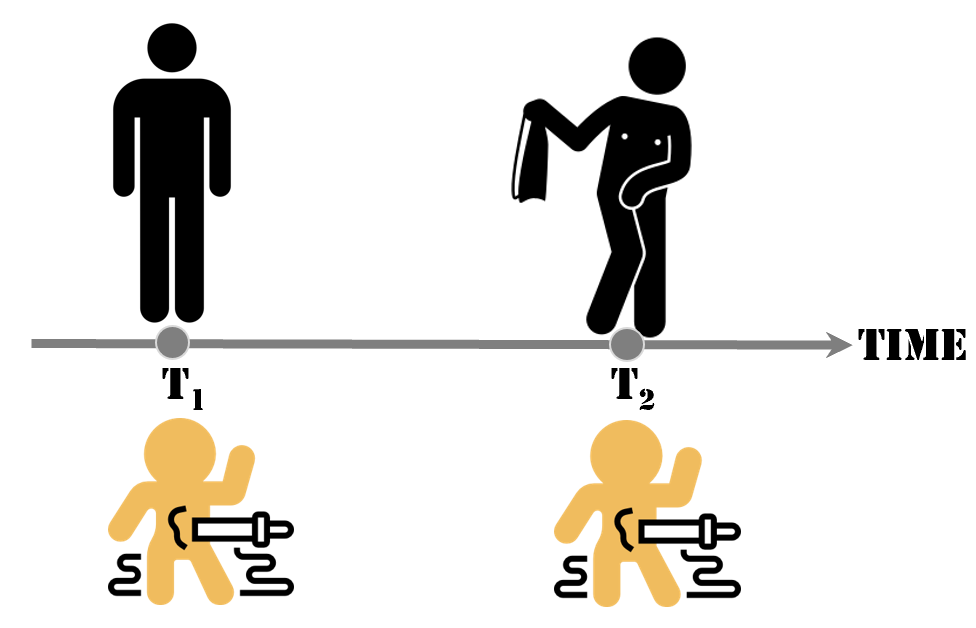

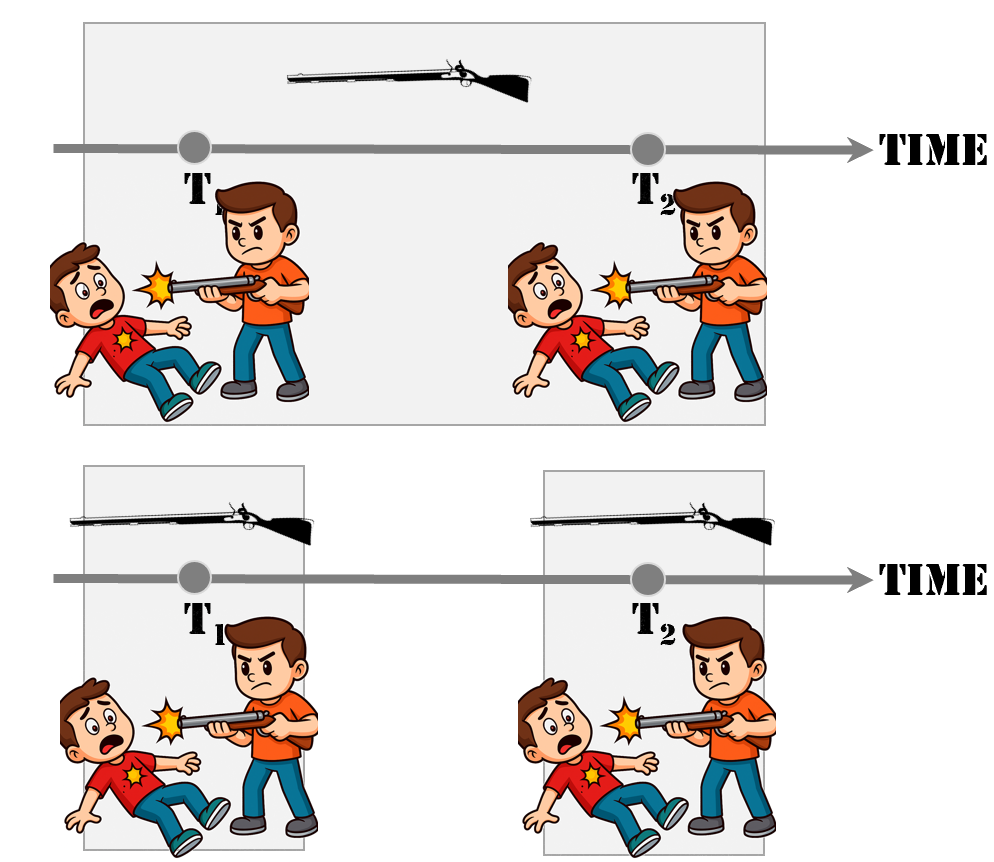

行為人可選擇第一次持刀強盜而第二次是不持刀,可是行為人卻選擇二次強盜都用刀,因此「刀」在二次的強盜故意下是分屬不同的意思決定,而非把第一次持刀的意思決定與第二次持刀的意思決定視為一次的意思決定,因為在持刀強盜的犯行中,強盜是主行為,持刀與否的意思決定係與強盜的意思攸關,自應依強盜犯行決定「持刀」的意思。因此,解讀行為人的行為不是好像神一樣同時看到所有的時點時發現有獨立的繼續犯與二個狀態犯而這個繼續犯下有二個狀態犯,而是就不同的時點解讀二個狀態犯而這二個狀態犯的情狀都是行為人持刀:

因此持搶殺二人的解讀並非如下圖上,而是下圖下:

或有論者謂「持槍掃射數人呢?」,目前只能說先參考下這則最高法院 98 年度台上字第 392 號刑事判決[1]:

上訴人「係基於同一殺人之犯罪決意,於同一時間、場所下接續實行,該等數個殺人之舉動在法律評價上無從分割,應認係同一個殺人行為,被告以一殺人行為,同時侵害林寶童、高金生二人之生命法益,應依刑法第五十五條想像競合之規定從一重處斷」等語(見原判決第二二頁),如果屬實,其殺人行為既有二個,而其時間又有先後之分,被害人又非同一,顯非一行為而犯數罪之想像競合犯(見本院三十一年上字第五四九號判例參照)。

[1]https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSM,98%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c392%2c20090122